Как вылечить пчел от вируса

Вирусный паралич пчел – опасное заболевание с острым течением. Оно характеризуется поражением нервной системы и приводит к массовой гибели насекомых. До настоящего времени все пути распространения данного заболевания не изучены, но главный возбудитель известен.

Общая характеристика заболевания

Вирусный паралич пчел – инфекционное заболевание, возбудителем которого выступают около 20 патогенных микроорганизмов. Оно часто распространяется на пасеках.

Вирус поражает нервные ткани, слюнные железы и эпителий тонкой кишки. Чаще всего случаи паралича фиксируют весной или летом, в жаркую погоду.

Это заболевание может протекать в острой либо хронической форме:

- При остром вирусном параличе пчел вирус скапливается в нервной ткани, клетках желез в области глотки, а также в жировых отложениях. В случае такого варианта течения погибает вся пчелиная семья. Пик инфицирования наблюдается весной. Страдают преимущественно молодые особи, которые впоследствии и становятся переносчиками вируса. Признаки заболевания при остром параличе наблюдаются примерно через 10 дней после инфицирования. Большая часть зараженных пчел гибнет в течение нескольких дней.

- Хронический вирусный паралич медоносов поражает не только рабочих пчел, но и куколок, личинок. Заболевание характеризуется скрытым течением. Обострения возникают зимой, если держатся повышенные температуры, или в весенний период. При хроническом вирусном процессе семья значительно ослабевает. Первые пчелы погибают через 30-40 дней с момента первого контакта насекомого с возбудителем заболевания.

Причины

Возбудителем вирусного паралича медоносных насекомых выступает РНК-содержащий вирус. В большинстве случаев его переносчиком является клещ Варроа.

Инфицирование происходит в силу следующих факторов:

- использование рабочего инвентаря, зараженного вирусом;

- перелет пчел и трутней на чужие пасеки, на территории которых может проявлять активность клещ Варроа;

- перемещение наполненных сотов между семьями пчел;

- использование кормов, зараженных клещом;

- заражение через совместные поилки, из которых берут жидкость и здоровые, и больные медоносы.

После контакта с клещом, а также кормом или водой, зараженными этим переносчиком болезни, отдельные пчелы становятся носителем вируса и представляют опасность для всей семьи.

Факторами риска в данном случае выступают недостаток перги, которая является мощным источником белка для пчел, а также жаркая и засушливая погода.

Симптомы вирусного паралича пчел

Для заболевания характерны следующие проявления, которые появляются по мере развития заболевания:

- агрессивное поведение пчел, драки между ними;

- повышенное возбуждение насекомых: они шумят, вертятся «волчком», быстро передвигаются;

- слабая реакция на внешние раздражители вплоть до полной апатии и вялости;

- утрата способности обороны улья;

- изменение цвета брюшка: у него появляется неестественный темный, маслянистый оттенок;

- осыпание волосяного покрова с поверхности телец;

- дрожь крыльев и всего тела;

- отказ от вылета из улья.

При инфицировании семьи вирусным параличом пчеловод находит рядом с ульем много черных пчел без волосяного покрова. Их тела блестят, брюшки уменьшены в размере. Внешне такие пчелы напоминают муравьев. Здоровые насекомые выталкивают пораженных особей наружу и не пускают обратно.

В некоторых случаях пчелы погибают очень быстро, при этом внешних проявлений не наблюдается. Скорая смерть медоносов связана с нарушением минерального, белкового и жирового обмена.

При появлении признаков вирусного поражения необходимо немедленно отвезти больных насекомых в ветклинику для определения анализа.

Способы диагностики

Диагноз определяют на основе клинических проявлений, характерных для данного заболевания насекомых, а также по результатам серологических и гистологических анализов.

Основанием для точной постановки диагноза выступает выявление в клетках слизистой оболочки тонкой кишки особых телец, называемых включениями Морисона.

После окончательного установления диагноза пасеку обозначают, как неблагополучную, и вводят ограничительные меры. Назначаются мероприятия по устранению заболевания. Вводится карантинный режим.

Лечение

При выявленном вирусном параличе пчел проводят следующие лечебные мероприятия:

- дезинфекция препаратом, уничтожающим вирусные микроорганизмы (хороший результат дает Санапин), улья и всего инвентаря;

- подача насекомым подкормки, состоящей из сахарного сиропа, молока, дрожжей и тетрациклина: полученный состав наносят на рамку в количестве 50 г трижды в сутки;

- использование ферментативных препаратов, которые стимулируют развитие пчелиных семей и выступают как средство профилактики хронического паралича, а также замедляют процесс распространения вируса (Виран, Эндоглюкин);

- использование стимуляторов роста (Полизин, Уни-вит).

Народный метод лечения вирусного паралича среди медоносов – использование настоя из верхней части тысячелистника. Готовое средство растворяют в сахарном сиропе и дают насекомым. Настой на тысячелистнике оказывает противовирусное и противовоспалительное действия, способствует улучшению состояния пчел.

Трупы пораженных вирусом пчел нужно обязательно уничтожить, так как патогенный микроорганизм может оставаться в телах в течение месяца даже при сравнительно невысоких показателях температуры (до +15 градусов).

Как распознать заболевания у насекомых и обработать ульи от его возбудителя, рассказано в этом видео:

Особенности профилактики

Чтобы предотвратить развитие вирусного заболевания, рекомендуется:

- обеспечить полноценную кормовую базу: насекомые должны регулярно получать необходимое количество белков и углеводов;

- использовать индивидуальные поилки для каждой отдельной семьи;

- регулярно осуществлять замену старых сот на новые;

- не допускать перегрева насекомых, при необходимости над ульями следует создавать участки затенения;

- проводить профилактику заболеваний пчел с применением ферментативных и противовирусных препаратов;

- проводить мероприятия по ликвидации клеща Варроа – переносчика сразу нескольких вирусов, а также соблюдать меры профилактики для предотвращения риска его поражения пчел;

- регулярно дезинфицировать улей и рабочий инвентарь.

Пасечник всегда должен наблюдать за состоянием пчел и отмечать изменения в их поведении, внешнем виде.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции в семьях, необходимо заменить маток пораженных семей матками из благополучных. Пчел опрыскивают рибонуклеазой панкреатической. Поношенные старые рамки заменяют на новые. После выкачки из них меда соты перетапливают.

Вирусный паралич пчел – инфекционный процесс, который протекает в острой или хронической форме. Заболевание распространяется быстро и может стать причиной смерти всей семьи. После проведения диагностических мероприятий на пасеку накладывают карантин и проводят необходимые меры по ликвидации вируса и профилактике дальнейшего распространения заболевания.

Источник

Болезнь, которая поражает взрослых особей пчел и вызывает инфекционную патологию – это вирусный паралич. Она может распространиться на всех членов колонии. Симптомы включают ненормальную дрожь крыльев и тельца, потерю интенсивности полета, потерю волосяного покрытия и отказ от здоровых членов колонии.

Паралич является одной из самых вредоносных болезней. Инфицированные особи умирают в течение нескольких дней и являются фактором снижения численности колонии. Диагностировать болезнь крайне сложно, как собственно и подобрать правильное лечение.

Описание

Хронический вирус паралича пчел классифицируется как непрозрачная трудно диагностируемая инфекция, так как малейшие симптомы не могут быть легко определены. Несмотря на использование инфекционных и серологических тестов, любые методы тестирования являются неточными и не могут воспроизводиться с постоянными результатами.

Хронический вирусный паралич считается эндемичной болезнью медоносных особей, но мало что известно о вирусных инфекциях, которые влияют на них. Это связано с нехваткой знаний о механизмах, которые вызывают вспышку заболевания.

Вирус, который вызывает это заболевание, впервые был идентифицирован в 1963 году. Хронический паралич является вирусом, который имеет 1 цепочечную РНК. Он обладает эллипсоидной формой длиной до шестидесяти нм.

Болезнь, вызванная этим вирусом, имеет различные названия, такие как “черный синдром” или “черный малый паралич”, так как пораженные все блестящие и черные. Хронический вирус обычно размножается в тканях медоносной пчелы, генерируя два типа синдромов.

Хотя болезнь заражает преимущественно взрослых особей, вирус может коснуться особей на всех этапах развития, хотя у молодых особей содержится значительно меньшее количество частиц по сравнению со взрослыми. Смертность в отношении инфицированных развивающихся особей является несущественной для популяции улья, однако синдромы болезни в значительной степени влияют на производительность работы насекомых.

Вирус может проникать через желудочно-кишечный тракт, а также с поражением кутикулы (в этом случае достаточно низкая вирусная нагрузка). Ученые установили, что вирус все еще присутствует и в инфицированных фекалиях особей, что объясняет заражение пчел и колонии.

Течение болезни

Потеря волосатости, черная блестящая кожа, аномальное и своеобразное возбуждение в полёте – основные виды проявления болезни. Здоровые пчелы отталкивают больных, стараясь оставить их снаружи.

Паралич, впервые описанный Генрихом Бейле (1976), с дрожащим телом и крыльями вызывает полную потерю работоспособности особи. Пчелы прилетают к улью с малым количеством пыльцы и падают в нескольких метрах от колонии, неспособными вернуться в свои ульи.

Рабочие пчелы наиболее восприимчивы к инфекции. Лабораторные тесты показывают, что наиболее эффективным способом распространения инфекции является тесный контакт между здоровыми и инфицированными насекомыми в переполненных районах. Контакт между здоровыми насекомыми и фекалиями зараженных особей также может вызывать инфекцию.

Инфекция может распространяться между ульями в результате этого косвенного контакта. Лабораторные эксперименты показывают, что взрослые пчелы могут заразиться путем инъекции вируса местного применения или путем проглатывания.

Предполагается, что заболевание, как и сам вирус хронического паралича пчел, вызван стрессом и климатическими изменениями. Было замечено, что пчелиные колонии, страдающие другими болезнями, более чувствительны ко всем видам заражения.

Диагностика

Пчелы, инфицированные вирусным параличем, могут содержать миллионы вирусных частиц. Основная часть из них сосредоточена в области головы. Это позволяет вызывать симптомы, подобные заболеваниям, связанным с повреждением нервной системы.

Фактически обнаружено, что вирусные частицы концентрируются в двух центрах – в отделении, вовлеченном в сенсорную обработку, память, обучение и управление движением, а также в центре, занимающимся контролем ориентации в полёте, а также возбуждением от раздражителей.

Болезнь, по-видимому, чаще развивается в лесах у особей, занимающихся добычей меда. Промискизм, вызванный густонаселенными ульями или плохой погодой, является еще одним благоприятным фактором. Наличие « пыльцевой ловушки» также является благоприятным фактором развития болезни в соответствии с исследованиями ученых.

Это происходит из-за микро повреждений, которые могут способствовать вирусной инфекции. Возможная синергия с видами Nosema может спровоцировать болезнь.

Симптомы

На многих форумах подмечают, что вирусный паралич пчел сложно идентифицировать и его диагностика требует большого опыта, однако по наличию некоторых признаков вы сможете заметить начинающиеся проявления болезни предохранить свой улей от внезапной эпидемии. Наблюдают два синдрома:

- Медоносные пчелы, зараженные вирусом, имеют крылья и тела, которые ненормально дрожат. Больные особи не могут летать и они фактически ползают по дну улья или по земле. Насекомые, затронутые этим вирусом, имеют привычку собираться в верхней части улья. У большинства больных особей раздуваются желудки, поэтому их медовый мешок растянут. Также были замечены распространенные, разодранные или вывихнутые крылья. Больные пчелы не двигаются по ульям, когда пчеловод выкуривает колонию. Они просто остаются там из-за их неспособности двигаться.

- Больные особи не теряют свои летные способности, но теряют волосяной покров. У них проявляется черная кожа, создающая иллюзию того, что они меньше здоровых. Их желудки также немного раздуты. Предполагается, что старые особи грызут их, тем самым вызывая потерю волос. Пчелы охранники не позволяют им войти в улей. В конце концов они начинают дрожать, теряют способность летать и умирают.

Симптомы могут проявляться в одно и то же время, но в большинстве случаев преобладает один из них. Пчелы больших колоний живут в тесном контакте друг с другом. Перегрузка заставляет волосы пчелы разрушаться от кутикулы и, таким образом, позволяет определить распространение вируса.

Исследования, проведенные учеными, свидетельствуют о том, что обмен пищей, производимой медовыми пчелами, не играет существенной роли в распространении вируса. О симптомах можно судить по некоторым интоксикациям, вызванным нейротоксичными продуктами.

Лечение

Против данного типа заболеваний не существует особого способа лечения или любого типа устойчивой вакцинации. Вирусные заболевания, влияющие на особей, очень похожи на те, которые затрагивают человеческую популяцию.

Но как тогда лечить вирусный паралич у пчел? Секрет наличия свободной и чистой популяции – это здоровый и сильный иммунитет колонии. Клещи варроа, бактерии и грибы внутри улья обладают способностью ослабить иммунную систему семейства до такого уровня, что она больше не сможет бороться с вирусными инфекциями, такими как вирус хронического паралича.

У семейств, страдающих от клещей Nosema (Нозематоз) или Acarine (Акарапидоз), больше шансов заразиться вирусом паралича хронической инфекции. Есть исследователи, которые утверждают, что гены колонии также могут отвечать за чувствительность к этой болезни.

Раствор лозеваля

Самым действенным способом на данный момент препарат лозеваль. Метод приготовление растворить 5 мл. лозеваля на 300 мл. воды. Все рамки улья необходимо обработать раствором. Периодичность обработки – раз в 3 дня.

Профилактические меры

Хотя вирус в основном заражает пчел, он также был обнаружен у двух видов плотоядных муравьев, Camponotus vagus и Formica rufa. Эти муравьи служат резервуаром для распространения болезни, чтобы легче заразить в гнезде или в пасеке.

Вирусные резервуары можно также заметить у других видов, таких как комары, несущие заразу для заражения позвоночных и тлей, несущих вирусы для заражения растений. Несмотря на это плотоядные муравьи могут заразиться либо употреблением мертвых инфицированных особей, либо путем самостоятельного сбора меда.

Заключение

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для грамотного предотвращения или лечения паралича пчел необходимо позаботиться о здоровье насекомых, с которыми пчелы образуют симбиоз. Если улей здоров, то он может преодолеть инфекцию сам по себе благодаря своей иммунной системы.

Источник

![]() В настоящее время известно более 20 вирусов медоносных пчел. Вызываемые ими болезни очень разнообразны, начиная от вируса мешотчатого расплода, открытого почти сто лет назад, и заканчивая недавно открытыми израильским вирусом острого паралича и иридовирусом, которые, по мнению некоторых американских ученых, в последние годы вызывают так называемый коллапс пчелиных семей в США.

В настоящее время известно более 20 вирусов медоносных пчел. Вызываемые ими болезни очень разнообразны, начиная от вируса мешотчатого расплода, открытого почти сто лет назад, и заканчивая недавно открытыми израильским вирусом острого паралича и иридовирусом, которые, по мнению некоторых американских ученых, в последние годы вызывают так называемый коллапс пчелиных семей в США.

Появились неизвестные ранее пути заражения пчел вирусами за счет появления новых паразитов. Распространившийся более 40 лет назад клещ варроа стал активным переносчиком вирусов острого паралича, деформации крыльев и других вирусов. Нозема, паразитирующая в кишечнике пчелы, способствует заражению пчел вирусом черных маточников, нитевидным и иридовирусом. Теперь уже экспериментально доказано, что вирус мешотчатого расплода может передаваться пчелиной маткой через яйцо, при этом матка выглядит совершенно здоровой.

Вирусы широко распространены среди пчел. На одной пасеке может быть сразу несколько вирусов, но чаще всего пчеловод об этом не догадывается. Например, при легком течении мешотчатого расплода пчеловод обычно не замечает гибели 5% личинок, так как пчелы оперативно их удаляют. Однако это сказывается на продуктивности семей пчел. Пчеловод начинает лечение болезни, когда гибель личинок от мешотчатого расплода становится массовой и пчелы не успевают удалять их из ячеек или когда бескрылые взрослые пчелы, пораженные вирусом деформации крыльев, в большом числе ползают по пасеке.

В справочниках по пчеловодству приводятся клинические признаки некоторых вирусных болезней пчел. Однако диагностика по клиническим признакам может использоваться только как предварительная. Например, после гибели личинок пчел от вируса острого паралича или вируса мешотчатого расплода в процесс могут включаться бактерии — утилизаторы мертвых тканей, такие же, как при европейском гнильце. При наличии этих бактерий и клинических признаков, сходных с европейским гнильцом, диагноз может быть поставлен неправильно, соответственно таковым будет и лечение. В настоящее время рекомендации по диагностике европейского гнильца радикально переработаны. Заключения об установлении европейского гнильца, основанные на устаревших рекомендациях, во многих случаях не соответствуют действительности.

Разработано много методов диагностики вирусных болезней пчел. Они требуют квалифицированного персонала и лабораторных условий, однако в настоящее время практически невозможно получить квалифицированную услугу по диагностике и лечению болезней пчел. Пчеловоды, как правило, сами ставят диагноз и сами лечат пчел. Процесс лечения обычно не вызывает затруднений, диагноз на варроатоз или аскосфероз ставят правильно, а вот диагностику, требующую лабораторных исследований, пчеловод провести не в состоянии.

Выход может быть найден в создании тест-систем, не требующих квалификации и лабораторного окружения. В пасечных условиях возможно использование диагностических тестов на основе стандартной технологии иммунохроматографических стрип-тестов для диагностики вирусных и бактериальных болезней. Время анализа при помощи такого теста не более 30 мин. Число основных манипуляций не более двух. Стабильность изделия при комнатной температуре более года. Специфичность более 95%. Тест представляет собой небольшой пластмассовый чип с отверстием для внесения материала и шкалой из пористой мембраны. Такие тесты выпускает английская фирма Vita для диагностики американского и европейского гнильцов (рис. 1).

Выход может быть найден в создании тест-систем, не требующих квалификации и лабораторного окружения. В пасечных условиях возможно использование диагностических тестов на основе стандартной технологии иммунохроматографических стрип-тестов для диагностики вирусных и бактериальных болезней. Время анализа при помощи такого теста не более 30 мин. Число основных манипуляций не более двух. Стабильность изделия при комнатной температуре более года. Специфичность более 95%. Тест представляет собой небольшой пластмассовый чип с отверстием для внесения материала и шкалой из пористой мембраны. Такие тесты выпускает английская фирма Vita для диагностики американского и европейского гнильцов (рис. 1).

В настоящее время фирма «Диафарм» при участии ВНИИ экспериментальной ветеринарии приступает к разработке таких тест-систем. Предполагается, что с их помощью можно будет проводить дифференциальную диагностику болезней пчелиного расплода (мешотчатого расплода, острого паралича, американского и европейского гнильцов). Предварительные расчеты показывают, что себестоимость такой тест-системы будет не более 60 руб.

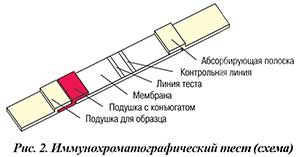

При постановке диагноза больную личинку или куколку извлекают и помещают в флакон с буфером, содержащим детергенты и металлические шарики (входят в набор), встряхивают, при этом происходит измельчение и экстрагирование тканей личинки или куколки. Затем прилагаемой пипеткой полученный экстракт вносят через отверстие в чипе на подушку для образца (рис. 2).

При постановке диагноза больную личинку или куколку извлекают и помещают в флакон с буфером, содержащим детергенты и металлические шарики (входят в набор), встряхивают, при этом происходит измельчение и экстрагирование тканей личинки или куколки. Затем прилагаемой пипеткой полученный экстракт вносят через отверстие в чипе на подушку для образца (рис. 2).

Экстракт двигается по направлению к абсорбирующей подушке. При прохождении экстракта через подушку с конъюгатом из нее вымывается содержащийся в ней конъюгат соответствующих антител с коллоидным золотом. Во время дальнейшего движения жидкости происходит образование комплексов конъюгата антител с соответствующими антигенами (если они есть в экстракте).

Образовавшиеся комплексы связываются с антителами, иммобилизованными на мембране, на линии теста. В результате появляется полоска коричневого цвета. Контролем служит контрольная линия, расположенная дальше, на которой иммобилизован искомый антиген. Несвязавшийся конъюгат на контрольной линии также должен образовать полоску коричневого цвета. Положительным считается результат, когда образуются две полоски (на линии теста и на контрольной линии). При отрицательном результате появляется только одна контрольная полоска. Полное отсутствие полос свидетельствует о неправильно проведенных манипуляциях и необходимости повторного исследования.

Вирусологические исследования особенно необходимо проводить в хозяйствах, которые занимаются продажей семей пчел и маток. При выявлении семей-вирусоносителей не следует использовать их при племенном разведении. Мероприятия по борьбе с вирусными болезнями пчел должны быть направлены на уничтожение паразитов, распространяющих эти болезни, и на профилактику и лечение противовирусным препаратом эндоглюкин.

Эндоглюкин — усовершенствованная форма препарата на основе эндонуклеазы, который в настоящее время производится фирмой «Диафарм». Препараты на основе ферментов эндонуклеазы и рибонуклеазы уже много лет используются для профилактики и лечения вирусных болезней пчел. При хроническом параличе пчел рибонуклеазу испытывали В.И.Полтев, П.Л.Талпалацкий, Р.И.Салганик (1972), эндонуклеазу и эндоглюкин при филаментовирозе — Ю.М.Батуев (1992).

Известно, что у многих животных и человека одним из факторов противовирусной защиты является интерферон. Его действие основано на активации собственных эндонуклеаз, с помощью которых организм защищается от вирусов. Введение нуклеаз извне позволяет быстрее включить этот противовирусный механизм.

Нуклеазы — ферменты, которые катализируют расщепление фосфорно-диэфирных связей между нуклеотидами (основными «кирпичиками») в молекулах нуклеиновых кислот. Расщепление нуклеиновых кислот нуклеазами на фрагменты разрушает целостность информации, которую несут полинуклеотиды, после чего они уже не кодируют синтез новых молекул вирусных нуклеиновых кислот и вирусных белков. Следовательно, нуклеазы могут таким образом прерывать размножение вирусов.

Вирусные нуклеиновые кислоты в составе вирионов одеты белковыми оболочками (чехлами), которые защищают их от действия повреждающих внешних факторов, и в том числе, от нуклеаз. Целые вирусные частицы не чувствительны к действию нуклеаз.

Когда вирус проникает в клетку, он сбрасывает защитный белковый чехол, и вирусная нуклеиновая кислота может стать на этот период доступной повреждающему действию нуклеазы. Введенные в этот период извне нуклеазы гидролизуют вирусные нуклеиновые кислоты. Расщепление вирусных нуклеиновых кислот препятствует размножению вирусов.

Если введенные извне нуклеазы, проникнув в зараженную клетку, разрушат молекулы вирусных нуклеиновых кислот, то не могут ли они при этом расщепить и собственные клеточные нуклеиновые кислоты? Как показывает практика, этого не происходит.

Клеточные нуклеиновые кислоты не повреждаются попадающими извне нуклеазами, если эти ферменты проникают в клетку путем пиноцитоза, захвата их клеточными мембранами и заключения в пиноцитозную вакуоль. В этом случае нуклеазы будут изолированы внутри клетки. Этот путь является основным или даже единственным способом попадания больших молекул в клетку из межклеточной среды.

Поскольку вирус попадает в клетку также путем активного захвата (через рецепторы), то при одновременном нахождении вируса и нуклеазы в межклеточном пространстве они могут быть вместе захвачены клеткой. В этом случае внутри пиноцитозных вакуолей будет происходить их взаимодействие: атака нуклеазой вирусной нуклеиновой кислоты, освобождающейся от белкового чехла. Нуклеаза будет расщеплять вирусные нуклеиновые кислоты и тормозить размножение вирусов, не повреждая клеточные нуклеиновые кислоты и не нарушая жизнь клетки.

Кроме противовирусного действия было отмечено стимулирующее действие эндоглюкина на пасеках, где не было явных признаков вирусных болезней. Объяснить это явление можно тем, что на многих пасеках вирусы циркулируют в скрытой (латентной) форме, но тем не менее сдерживают развитие семей пчел в весенний период, а летом снижают их продуктивность. Подавляя размножение латентных вирусов, эндоглюкин способствует более быстрому развитию семей пчел. Внешне это выглядит как стимулирующий эффект.

Ю.С.АЛИКИН, А.З.АФИНОГЕНОВ, Ю.М.БАТУЕВ, О.Ф.ГРОБОВ, В.П.КЛИМЕНКО,

Л.П.СЕНЖЕНКО, Л.В.КЕЛИН,А.В.ТРОНИН

НИКТИ БАВ, ГНЦ ВБ «Вектор», ООО «Диафарм», г. Бердск,

ГНУ «ВНИИ экспериментальной ветеринарии», Москва

Аннотация:

Дано описание иммунохроматографических тест-систем, позволяющих проводить диагностику вирусных и бактериальных болезней пчел в пасечных условиях, а также механизма противовирусного действия эндоглюкина.

Ключевые слова:

вирусные болезни пчел, иммунохроматографический тест, эндоглюкин.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Батуев Ю.М. Эндонуклеаза и эндоглюкин – сравнивая эффективность // Пчеловодство. — 1992. —№7–8.

2. Полтев В.И., Талпалацкий П.Л., Салганик Р.И. Профилактика вирусного паралича пчел с помощью рибонуклеазы // 23-й Международный конгресс по пчеловодству. — Бухарест: Апимондия, 1972.

Источник